💡 L’essentiel à retenir : Enseigner le piano exige bien plus qu’un simple savoir-faire technique. Un professeur réussi allie pédagogie, adaptabilité et méthodologie structurée, en personnalisant l’apprentissage selon l’âge et les objectifs de l’élève.

Un piano numérique avec 88 touches pondérées reste indispensable pour une bonne formation, évitant les pièges des claviers amateurs. 💡

Vous avez du mal à enseigner le piano sans décourager vos élèves ? 🎹 Découvrez une méthode simple et efficace pour transmettre votre passion en adaptant votre pédagogie aux besoins de chacun, que ce soit pour des enfants, adolescents ou adultes.

Ce guide vous révèle les clés pour structurer des cours dynamiques, choisir le bon matériel (comme un piano numérique avec touches lestées) et intégrer des outils numériques.

🎵 De la première séance à la progression sur mesure, apprenez à allier rigueur et plaisir grâce à des exercices ciblés, des répertoires adaptés et une posture bienveillante. Transformez votre approche et inspirez vos élèves dès aujourd’hui ! 💡

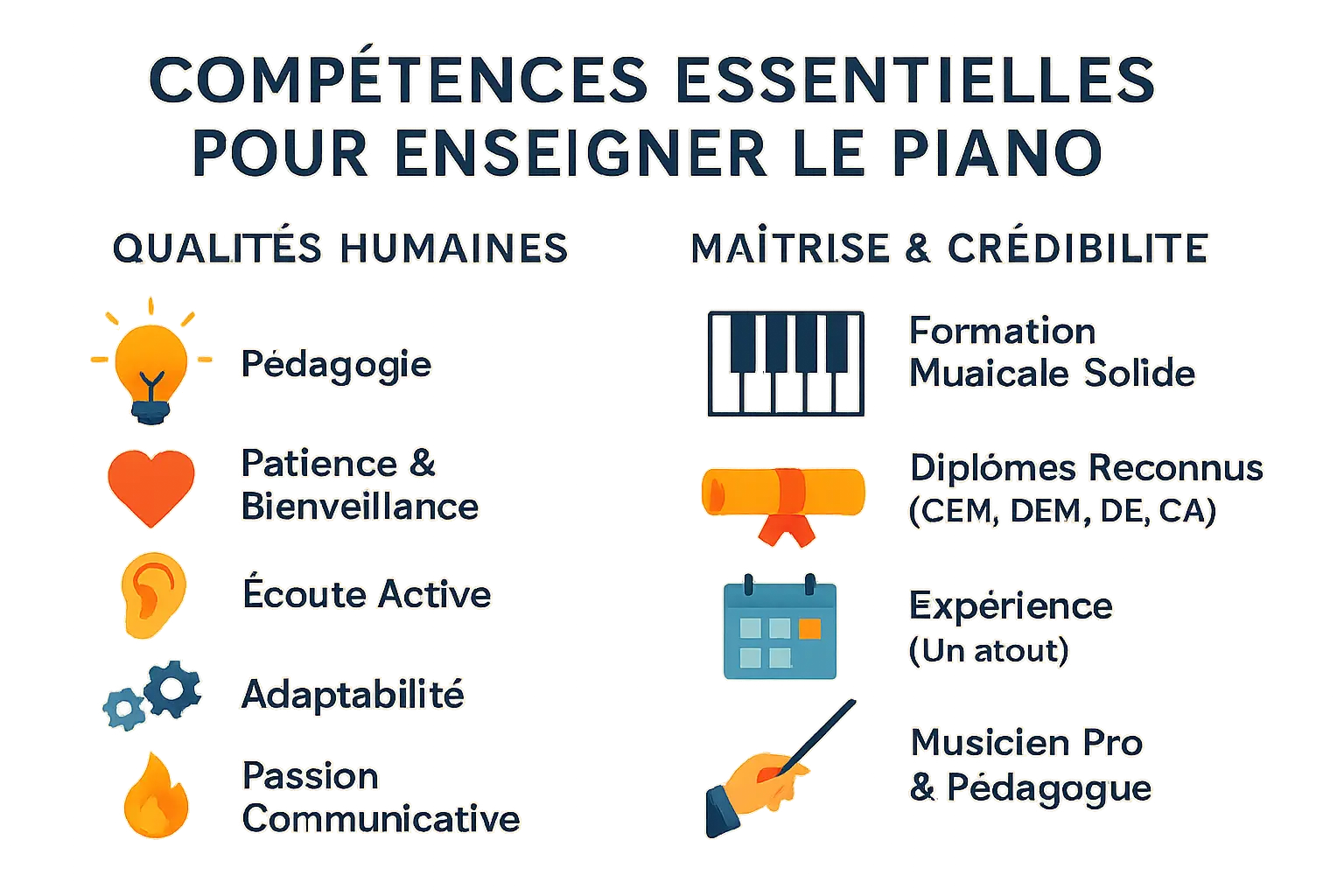

Les fondations : quelles compétences pour enseigner le piano ?

1. Les qualités humaines : plus qu’un musicien, un pédagogue

Vous maîtrisez les sonates de Beethoven, mais savez-vous comment transmettre votre passion ?

La pédagogie est au cœur de l’enseignement. Un professeur doit simplifier les notions complexes sans décourager.

Par exemple, pour des accords dissonants, il pourrait dire « c’est comme un échange entre voix qui ne parlent pas la même langue ».

Chaque élève progresse à son rythme, d’où l’importance de la patience et de la bienveillance : valoriser les petites victoires, même face à des erreurs répétitives, renforce la confiance.

L’écoute active permet d’identifier les objectifs, les difficultés et les goûts musicaux. Un professeur doit adapter les répertoires selon les âges.

L’adaptabilité est cruciale : si les gammes classiques ennuient, il peut les intégrer à des morceaux de pop ou de jazz. 🎶 Enfin, la passion communicative inspire les élèves. Jouer un morceau en entier avant de le décomposer montre l’objectif final et motive.😉

2. La maîtrise musicale et les diplômes : votre crédibilité en jeu

Une solide formation musicale reste incontournable : technique instrumentale, théorie, solfège et culture variée. En France, le Certificat d’Études Musicales (CEM) ou le DEM attestent d’un niveau avancé.

Le DEM (2-4 ans) prépare à une carrière professionnelle, le CEM valide un parcours amateur exigeant.

Le Diplôme d’État (DE) de professeur de musique, équivalent Bac +3, valide des compétences pédagogiques après 3 ans de formation. Classé Niveau II, il ouvre aux concours de la fonction publique. Accessible via concours ou expérience (VAE), il inclut 80 heures de stages pratiques. Les établissements agréés assurent une formation structurée.

L’expérience peut compenser l’absence de diplôme pour des cours particuliers, à condition d’offrir un enseignement clair. Un autodidacte avec 10 ans d’expérience peut attirer des élèves cherchant une approche originale.

En résumé, un bon professeur allie musicien professionnel et pédagogue confirmé. Cette double compétence garantit un apprentissage fluide, motivant et adapté à chaque élève, débutant ou intermédiaire.

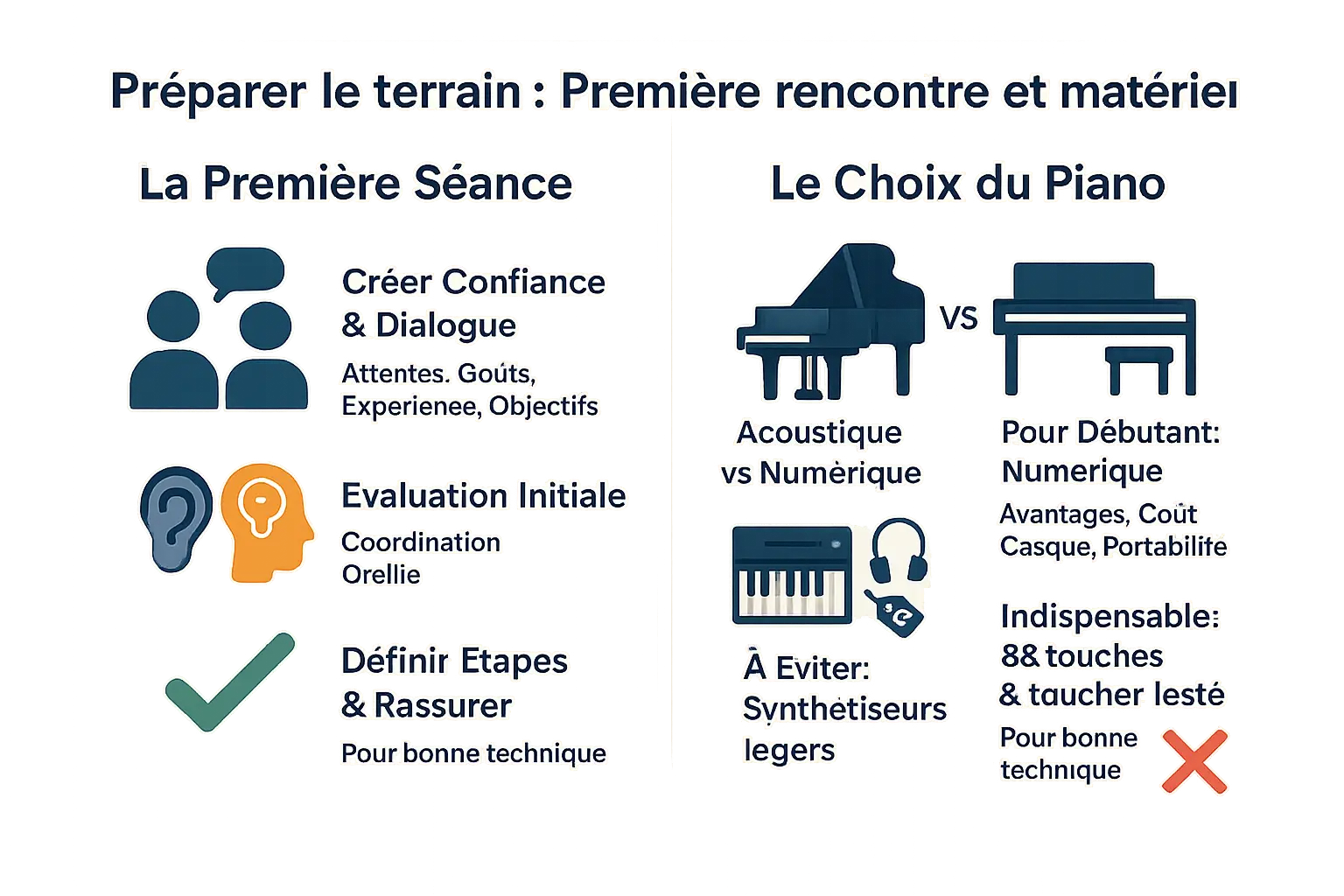

Préparer le terrain : la première rencontre et le matériel

1. La première séance : poser les bases d’une relation de confiance

La première leçon de piano fixe le ton de l’apprentissage. Elle doit instaurer une ambiance détendue pour mettre l’élève à l’aise. Discutez de ses motivations : jouer pour le plaisir, maîtriser un morceau spécifique ou préparer un examen. Ces échanges aident à adapter l’enseignement à son profil.

Explorez ses goûts musicaux et son expérience, même minime. Pour les débutants, observez discrètement sa coordination et son écoute. Ce n’est pas un test, mais une étape pour identifier son style d’apprentissage.

Terminez en définissant des étapes réalistes, adaptées à son rythme, pour montrer que l’approche est personnalisée. Adaptez vos explications si l’élève est visuel (montrez) 👁️, auditif (expliquez) 👂 ou kinesthésique (laissez-lui essayer).

2. Quel piano conseiller à votre élève ?

Pour un débutant, un piano numérique avec 88 touches lestées est idéal. Il est plus abordable, silencieux avec un casque, et facile à transporter. Les touches lestées reproduisent la résistance d’un piano acoustique, développant force des doigts et technique précise.

Évitez les synthétiseurs à touches légères, inadaptés à l’apprentissage sérieux. 88 touches couvrent la gamme complète d’un piano traditionnel, évitant les frustrations futures.

Guidez-le avec ce lien vers un guide complet pour choisir son piano. Cela simplifie sa décision tout en renforçant votre rôle d’accompagnateur. Le bon instrument maintient la motivation : un piano trop bas de gamme ou inadapté pourrait le décourager. Mettez en avant que cette première étape concrète influence son envie de continuer.

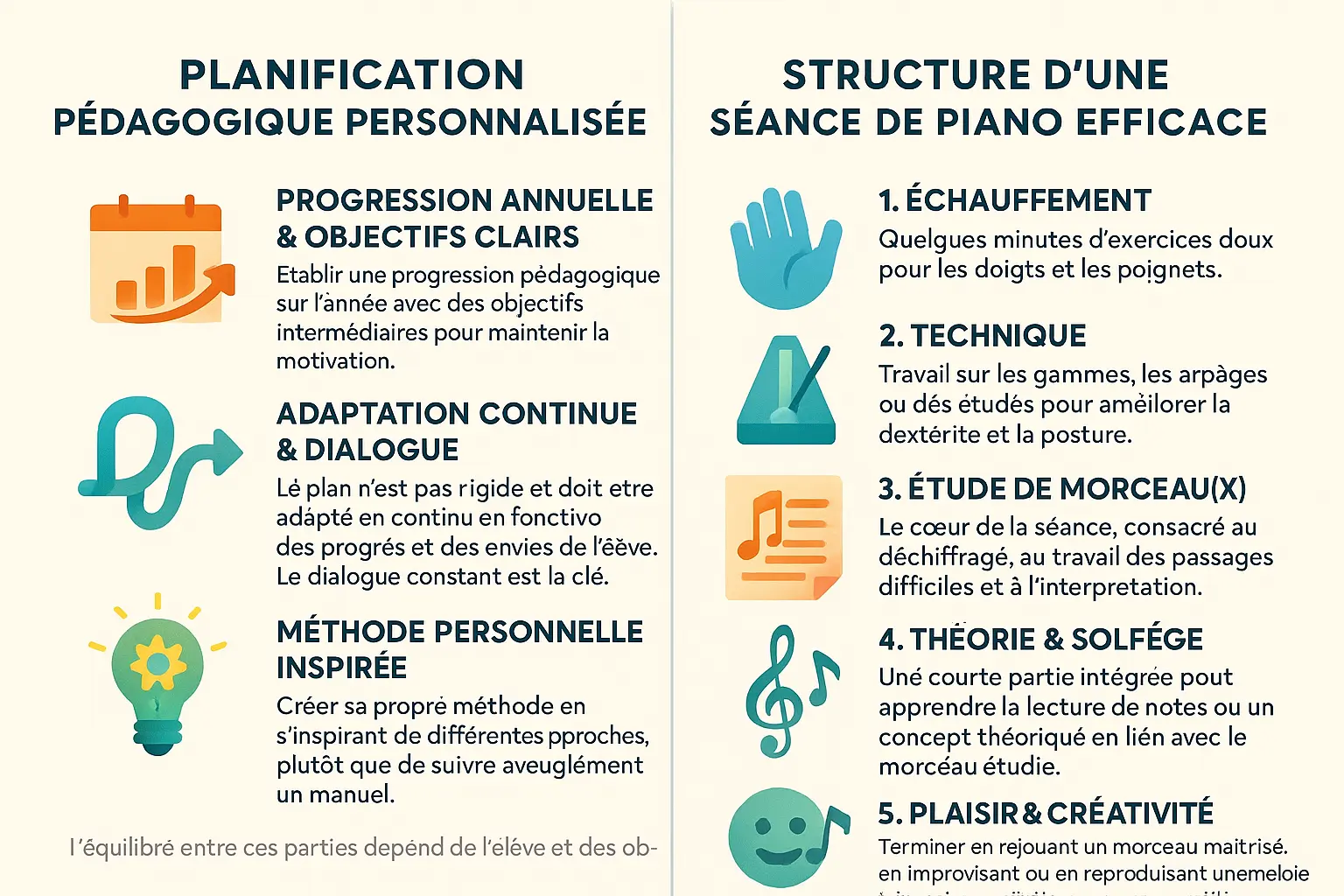

Structurer l’apprentissage : créer un plan pédagogique sur mesure

1. Définir des objectifs clairs et une progression annuelle

Une progression pédagogique bien structurée évite l’épuisement en découpant l’apprentissage en étapes réalistes. Fixez des objectifs intermédiaires (maîtriser une gamme en un mois, jouer un morceau simple en trois mois) pour maintenir la motivation.

Le plan doit rester souple pour s’adapter aux progrès, difficultés et centres d’intérêt de l’élève. Par exemple, un adolescent passionné de pop pourra explorer l’improvisation sur des accords, tandis qu’un adulte attiré par le classique se concentrera sur des doigtés complexes.

Le dialogue initial entre professeur et élève est essentiel pour identifier les attentes. Un professeur qui adapte le contenu aux goûts de l’élève (musique contemporaine pour les jeunes, répertoire varié pour les adultes) prévient la démotivation. Cette flexibilité préserve l’enthousiasme tout en maintenant un cadre clair pour progresser.

2. Le déroulement type d’une séance de piano efficace

Une séance équilibrée inclut :

- Échauffement : Quelques minutes d’exercices doux pour les doigts et poignets, comme les gammes lentes ou les doigtés en alternance. Ces exercices préparent les muscles à l’effort et évitent les tensions. Les exercices de Hanon ou Czerny, adaptés au niveau de l’élève, sont parfaits.😎

- Technique : Gammes, arpèges ou études pour renforcer la dextérité. Alternez exercices de doigté et étirements légers pour garder les mains souples. Par exemple, les gammes majeures et mineures aident à maîtriser les bases, tandis que les études de Hanon ciblent des techniques spécifiques (vitesse, force).🎹

- Étude de morceau(x) : Le cœur de la séance. Travaillez le déchiffrage, la mémorisation et l’interprétation. Pour les passages difficiles, ralentissez, puis augmenterez progressivement la vitesse. Pour les débutants, divisez le morceau en segments courts (4 à 8 mesures) pour faciliter l’assimilation.🎼

- Théorie et solfège : Intégrez 5 à 10 minutes de théorie en lien avec le morceau joué. Si le morceau utilise des triolets, expliquez cette notion et proposez des exercices pratiques. L’objectif est de rendre la théorie immédiatement applicable, en montrant comment elle enrichit l’interprétation.

- Plaisir / Créativité : Terminez par un morceau maîtrisé, une improvisation ou un jeu à l’oreille. Cette étape renforce la confiance et le plaisir de jouer. Pour les jeunes, proposez des jeux simples comme créer un thème sur 4 touches ou essayer des accords de base (do majeur, la mineur) pour improviser.😁

L’équilibre entre technique, théorie et créativité s’adapte à chaque élève. Varié et régulier, ce format maintient l’engagement, surtout avec des ajustements selon l’âge et le niveau : des séances courtes pour les enfants (15 minutes par jour) et plus longues pour les adolescents ou adultes (30 à 45 minutes). Pour des idées concrètes, il est utile de connaître les éléments d’une bonne routine d’exercices au piano.

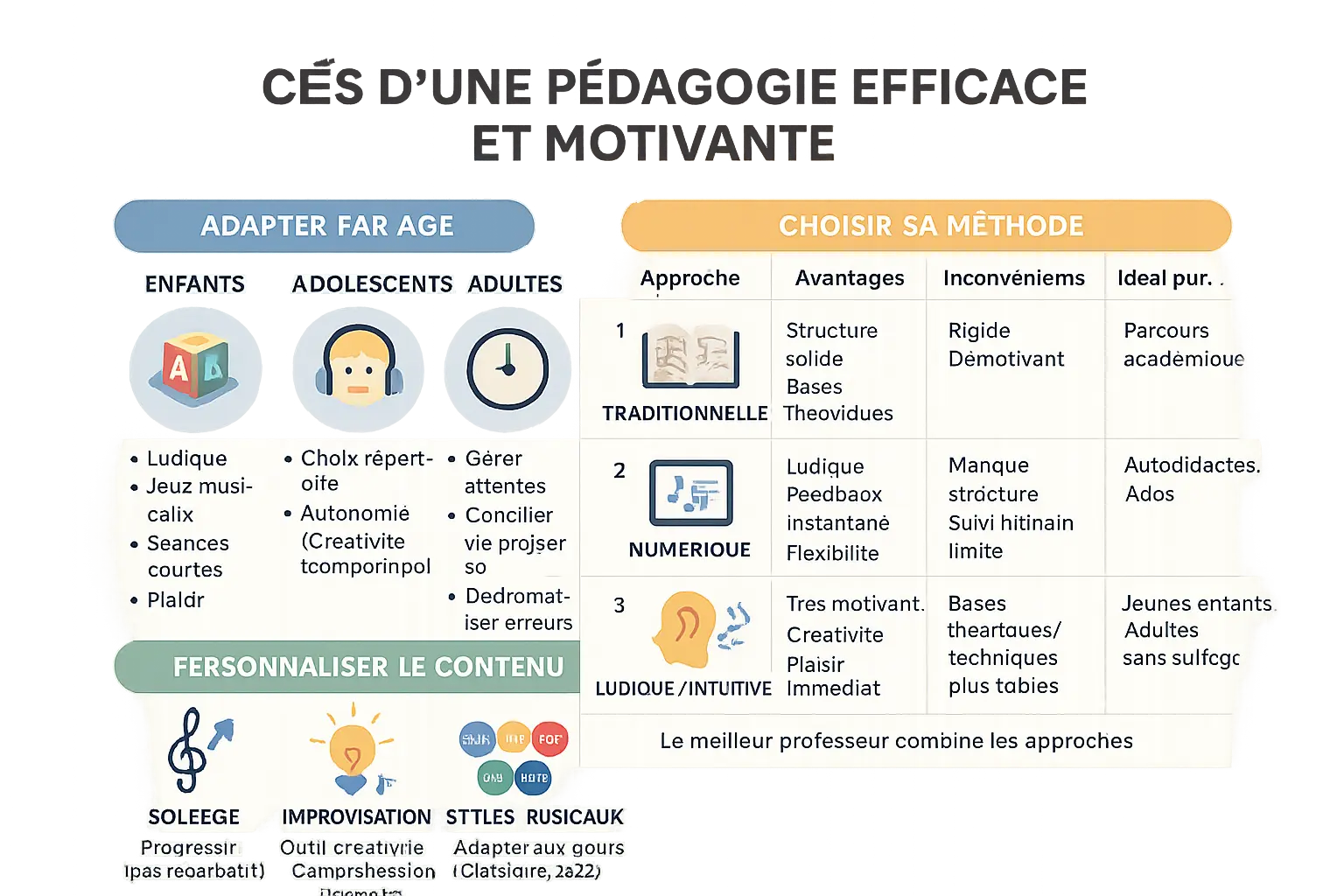

Adapter sa pédagogie : la clé pour un élève motivé

1. Enseigner aux enfants, ados et adultes : des approches différentes

Les enfants de 4 à 7 ans apprennent vite grâce à la musique ludique. Le jeu musical et les séances courtes maintiennent leur attention. Les méthodes pour enfants intègrent souvent des histoires ou des personnages pour expliquer les notes. Les parents jouent un rôle clé dans le suivi des exercices à la maison.

Les adolescents privilégient les morceaux qu’ils connaissent. Laisser choisir leur répertoire les motive. La composition et l’improvisation développent leur créativité. Ces activités évitent la routine et donnent un sentiment de liberté artistique.

Les adultes veulent voir des progrès rapides. Leur emploi du temps chargé exige des cours flexibles. Les méthodes pour adultes doivent intégrer des morceaux accessibles dès le début. Dédramatiser les erreurs permet de garder leur confiance en soi.

2. Méthodes traditionnelles, numériques, ludiques : comment choisir ?

| Approche | Avantages | Inconvénients | Idéal pour… |

|---|---|---|---|

| Traditionnelle | Structure solide, bases théoriques fortes, rigueur | Pas assez créatif au début, risque de découragement | Élèves visant un parcours académique |

| Numérique | Ludique, feedback instantané, flexibilité | Moins de suivi personnalisé, qualité variable | Autodidactes, adolescents, cours complémentaires |

| Ludique / Intuitive | Motivation immédiate, développe l’oreille musicale | Bases théoriques moins solides au début | Très jeunes enfants ou adultes débutants |

Le meilleur professeur mélange plusieurs méthodes. Un cours pour un adolescent pourrait alterner exercices traditionnels pour les bases, application numérique pour des retours en temps réel, et improvisation pour garder le plaisir. Cette combinaison évite la routine et s’adapte aux objectifs personnels de chaque élève.

Solfège, improvisation et styles musicaux : personnaliser le contenu

Le solfège s’apprend mieux en contexte. Lorsqu’un élève joue « Au clair de la lune », on explique les silences pendant l’écoute du morceaux. Apprendre sans solfège est possible au début, en se concentrant sur l’oreille musicale.

L’improvisation devient un jeu d’enfant avec 3 accords simples. Par exemple en tonalité de Do majeur (Do, Fas, Sol), les accords I-VI-ii-V (C – Am – Dm – G) créent des progressions faciles à mémoriser. On commence par 4 notes par accord, puis on ajoute des notes de passage.

Les goûts musicaux guident les choix pédagogiques. Un fan de variété apprendra plus vite avec des morceaux de Gainsbourg. Un adepte de jazz explorera les accords étendus et les rythmes syncopés. Choisir son répertoire selon ses préférences rend l’apprentissage intuitif. 😉

Les outils techniques du professeur de piano

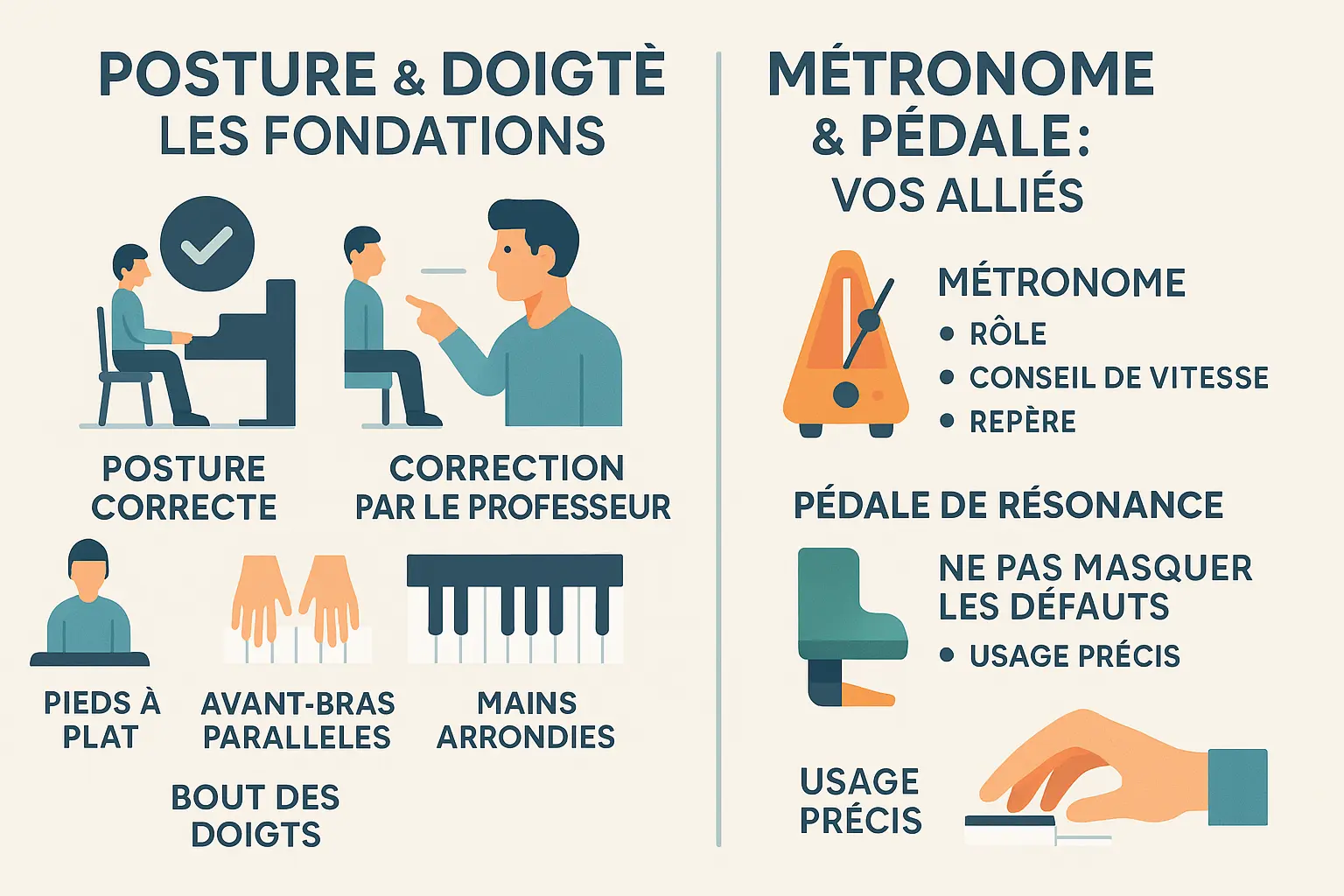

1. La posture et le doigté : les bonnes habitudes dès le début

Une posture correcte est la base d’un apprentissage serein. Le professeur guide l’élève dès les premiers cours pour éviter tensions inutiles et mauvais réflexes. Points clés à vérifier :

- Assis droit, face au milieu du clavier pour une répartition équilibrée du poids du corps.

- Pieds à plat sur le sol (repose-pieds si nécessaire) pour ancrage et stabilité.

- Avant-bras parallèles au sol : prévient les tensions musculaires.

- Mains arrondies, comme si on tenait une balle, pour une emprise naturelle du clavier.

- Jouer avec le bout des doigts, non à plat, pour une meilleure réactivité.

Le professeur corrige systématiquement ces éléments. Une mauvaise habitude ancrée devient difficile à modifier. Le doigté garantit fluidité et précision. Noter les chiffres 1 à 5 sur la partition aide à mémoriser les placements. Pour une gamme ascendante, le pouce (1) évite les touches noires sauf exception.

Ces bases techniques permettent à l’élève de progresser sans frustration. Un bon doigté bien choisi évite les blocages sur les passages rapides, comme les séquences d’accords.

2. Démystifier le métronome et la pédale de résonance

Le métronome est un allié précieux pour tenir un tempo régulier. Conseil : commencer à moitié du tempo indiqué, puis accélérer progressivement. Cet outil doit être un repère rassurant, non une contrainte.

Par exemple, un élève trop rapide sur un passage complexe comprend vite l’intérêt de ralentir avec le métronome pour gagner en précision. Cela évite les à-coups et renforce la confiance.

La pédale de résonance (sustain) enrichit le son, mais son usage doit être réfléchi. Elle ne masque pas les erreurs techniques ! Le professeur montre quand l’utiliser : sur indication de la partition ou pour un passage expressif.

Par exemple, dans une ballade de Chopin, elle adoucit les transitions entre notes. L’élève apprend à lever le pied avec précision pour éviter un son brouillon. Ces outils, bien intégrés, transforment la pratique en une expérience harmonieuse.

Maintenir la flamme : motivation et travail personnel

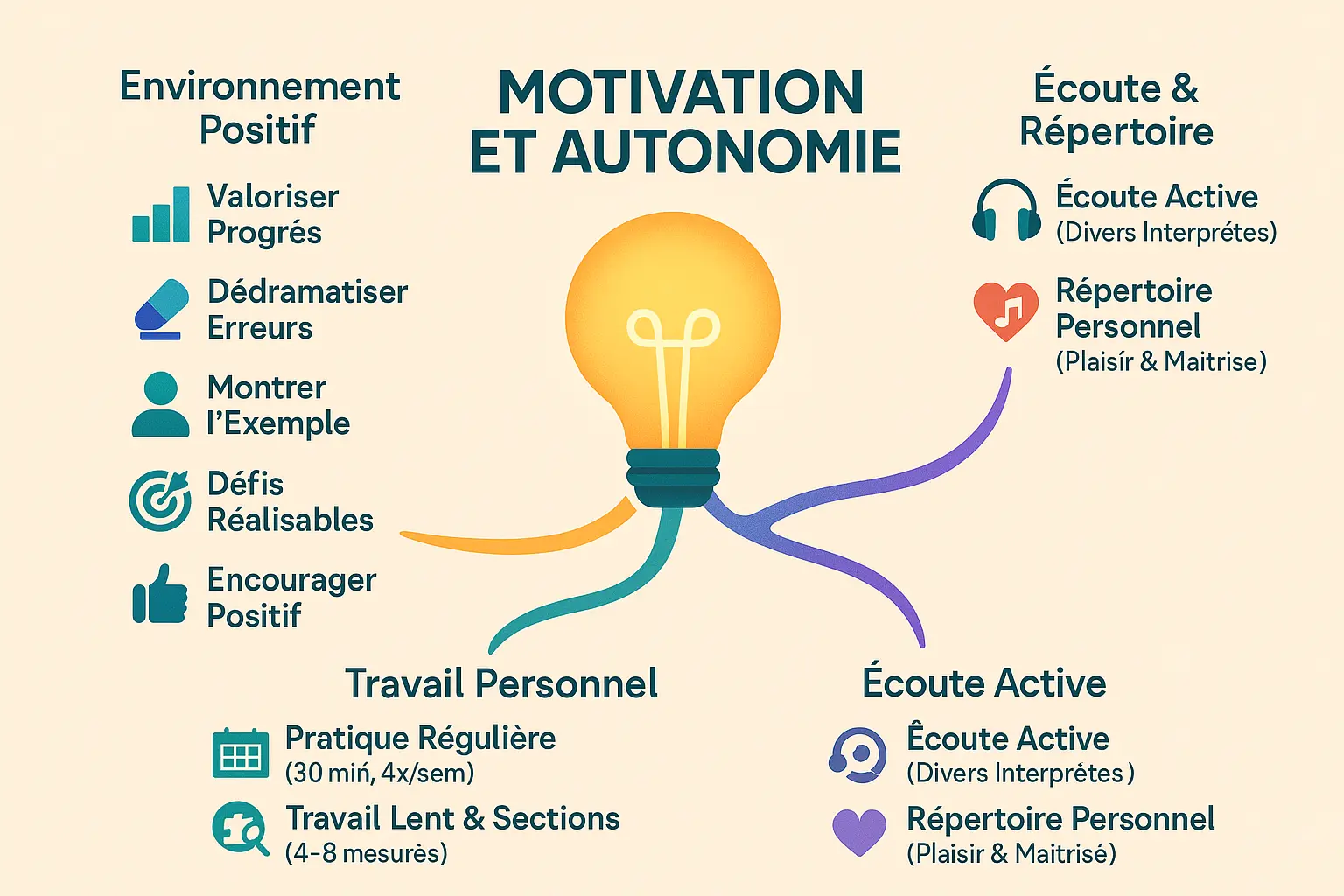

1. Créer un environnement d’apprentissage positif et stimulant

La motivation intrinsèque – le plaisir de jouer pour soi-même – est essentielle pour un apprentissage durable. Elle se construit par des interactions positives et un cadre sécurisant.

- Valorisez chaque progrès, même minuscule. Un simple « Tu as bien amélioré ce passage » suffit. Pour les enfants, un autocollant symbolise une victoire. Les adultes apprécieront un retour sur leur progression technique.

- Dédramatisez les erreurs : elles font partie du processus. Connaître les erreurs à éviter aide à mieux guider l’élève. Même les pros répètent des heures durant. Une approche positive transforme les erreurs en étapes vers le progrès.

- Montrez l’exemple en jouant expressément. Votre passion doit être contagieuse. Un morceau joué avec émotion motive plus qu’une leçon théorique. Un adulte débutant sera inspiré par une interprétation fluide.

- Fixez des défis réalistes. Exemple : « Cette semaine, maîtrisons les 4 premières mesures, puis ajoutons les dynamiques. » Un adolescent appréciera un objectif lié à un morceau moderne.

- Soyez bienveillant. Un élève épanoui apprend plus vite. Privilégiez « Recommençons ce passage » plutôt que « Tu n’as pas travaillé ». La confiance en soi influence directement la persévérance.

2. Le travail personnel : guider l’élève vers l’autonomie

L’autonomie s’acquiert progressivement. Voici les bases à transmettre :

- Pratique régulière vaut mieux que longue mais rare. 30 min/jour, 4 fois/semaine est plus efficace que 2h/week-end. Exemple : 10 min gammes + 10 min métronome + 10 min morceau ciblé. Un minuteur peut aider à structurer chaque segment.

- Apprenez à travailler lentement par sections. 4 à 8 mesures à la fois, mains séparées puis réunies. Cette méthode réduit les frustrations et favorise la mémorisation.

- Insistez sur la main gauche. Elle porte souvent la structure harmonique essentielle à l’interprétation. Un travail équilibré entre les deux mains améliore la coordination.

- Conseillez de s’enregistrer pour s’auto-corriger. L’application Simply Piano propose un enregistreur pratique. Cette auto-évaluation développe la conscience artistique.

3. L’importance de l’écoute et du répertoire

Dès les débuts, développez l’oreille musicale :

- Écoute active : réécoutez les morceaux sur YouTube/Spotify. Comparer 2 versions de « Clair de Lune » ou de « Für Elise » montre les nuances d’interprétation.

- Construisez un répertoire personnel : 1 morceau sur 3 peut être joué « pour le plaisir ». Un adolescent aimera peut-être des thèmes de séries TV, un enfant des musiques de dessins animés.

La variété évite l’ennui. Mélangez classique (technique), populaire (partage) et jazz (improvisation)🎷. Un enfant motivé préfère un air de film à une étude technique, même si les deux sont utiles. Un adulte appréciera des versions simplifiées de morceaux connus. 🎵

Enseigner le piano dépasse la virtuosité : c’est unir pédagogie, créativité et écoute active. 🎹 Chaque élève est unique, nécessitant une approche personnalisée mêlant tradition et innovation. En combinant structure et flexibilité, devenez un guide inspirant. La passion transforme chaque leçon en découverte enrichissante, où progrès et plaisir s’unissent.