💡 Pour aller à l’essentiel : la qualité d’un piano repose sur un choix stratégique de matériaux, comme l’épicéa pour la table d’harmonie ou la fonte pour supporter plus de 20 tonnes de tension des cordes.

Cette attention méticuleuse garantit un son riche et une durabilité exceptionnelle, alliant savoir-faire artisanal et ingénierie précise. Un processus où chaque détail compte pour offrir un instrument d’exception 🎹. 💡

Vous êtes-vous déjà demandé comment un piano produit ses sonorités si riches ? 🎹 La fabrication piano mêle précision extrême et savoir-faire artisanal transmis de génération en génération.

Découvrez ici les étapes secrètes qui transforment bois précieux (comme l’épicéa pour la table d’harmonie) et métal résistant (cadre en fonte supportant 20 tonnes de tension) en un instrument d’exception.

🌟 Entre sélection rigoureuse des matériaux nobles et réglages minutieux des milliers de pièces mécaniques, chaque détail compte pour révéler la magie du son. Prêt à explorer cet art complexe où tradition et technologie se rencontrent ? 🛠️

La fabrication d’un piano : Un savoir-faire d’exception

Derrière chaque note d’un piano, un savoir-faire exigeant. Découvrez comment artisans allient tradition et technologie pour un instrument de précision. 🎹

1. La ceinture : La structure robuste

La ceinture en bois stratifié (érable, épicéa) est formée en collant 6 à 10 couches. Une presse haute fréquence lui donne sa courbe, assurant solidité.

2. La table d’harmonie : Le cœur sonore

La table d’harmonie en épicéa (2,5 mm) est bombée et renforcée de barres transversales, amplifiant les vibrations pour un son riche.🎼

3. Le cadre métallique : La solidité acoustique

Le cadre en fonte (100 à 150 kg) résiste à la tension des cordes (20 tonnes). Coulé en sable, il est fixé après la table d’harmonie.

4. Précision et assemblage final

- Les touches et marteaux sont ajustés à 0,05 mm près pour un toucher fluide et un son équilibré.

5. Un artisanat méticuleux et long

Les modèles haut de gamme nécessitent jusqu’à six ans de travail manuel pour un instrument unique et durable. 🏆

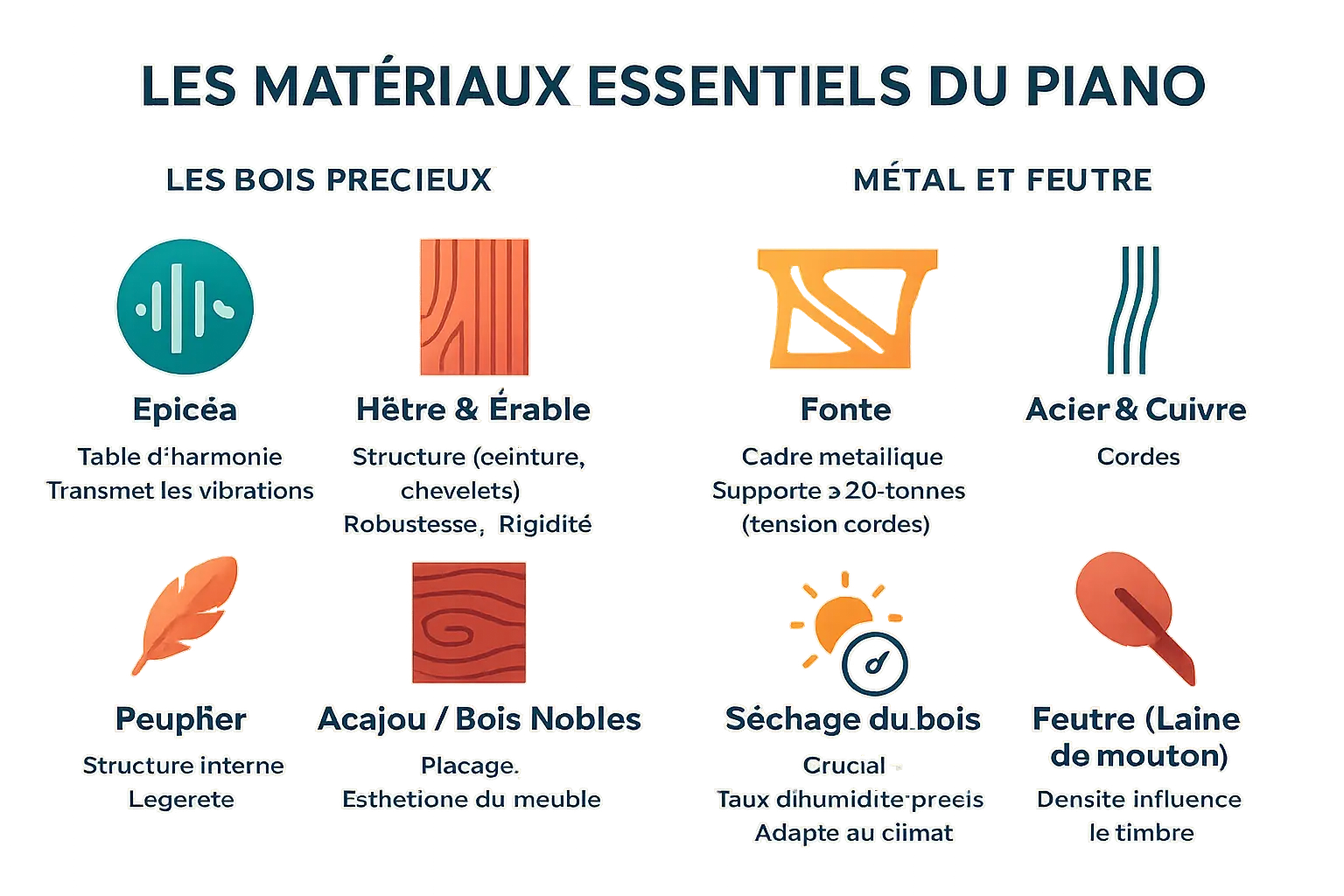

La sélection des matériaux : le point de départ de la qualité sonore

Des bois précieux pour une acoustique parfaite

La fabrication d’un piano débute par un choix rigoureux des bois. L’épicéa Sitka ou japonais est incontournable pour la table d’harmonie, véritable âme de l’instrument.

Sa légèreté et sa capacité à transmettre les vibrations en font le matériau idéal pour amplifier les sons avec richesse. Ses cernes annuels réguliers assurent une diffusion homogène des ondes sonores.

- Épicéa : Le choix numéro un pour la table d’harmonie, car il transmet les vibrations de manière exceptionnelle.

- Hêtre et Érable : Utilisés pour la structure (ceinture, chevalets) en raison de leur robustesse et rigidité, garantissant stabilité sous la tension des cordes.

- Peuplier : Employé dans la structure interne pour sa légèreté, sans nuire à la solidité globale.

- Acajou ou autres bois nobles : Privilégiés pour le placage et l’esthétique du meuble, apportant élégance et durabilité.

Le séchage du bois est une étape critique. Le taux d’humidité doit être ajusté entre 40 % et 45 % selon le climat de destination. Un séchage insuffisant entraîne des déformations, affectant sonorité et stabilité. Ce processus, parfois réalisé en fût, peut durer plusieurs années pour les bois de résonance.

Métal et feutre : les autres composants essentiels

Le cadre métallique en fonte supporte plus de 20 tonnes de tension des cordes. Sa solidité garantit stabilité structurelle et précision acoustique.

Les cordes en acier (notes aiguës) et enroulées de cuivre (notes graves) influencent l’équilibre sonore. Le cuivre prolonge la résonance des basses pour des notes plus profondes.

Le feutre de laine de mouton, sur les têtes des marteaux, façonne le timbre. Sa densité détermine le caractère chaleureux ou percutant du son. Un feutre usé altère la réponse mécanique et doit être remplacé lors des restaurations pour préserver la justesse sonore.

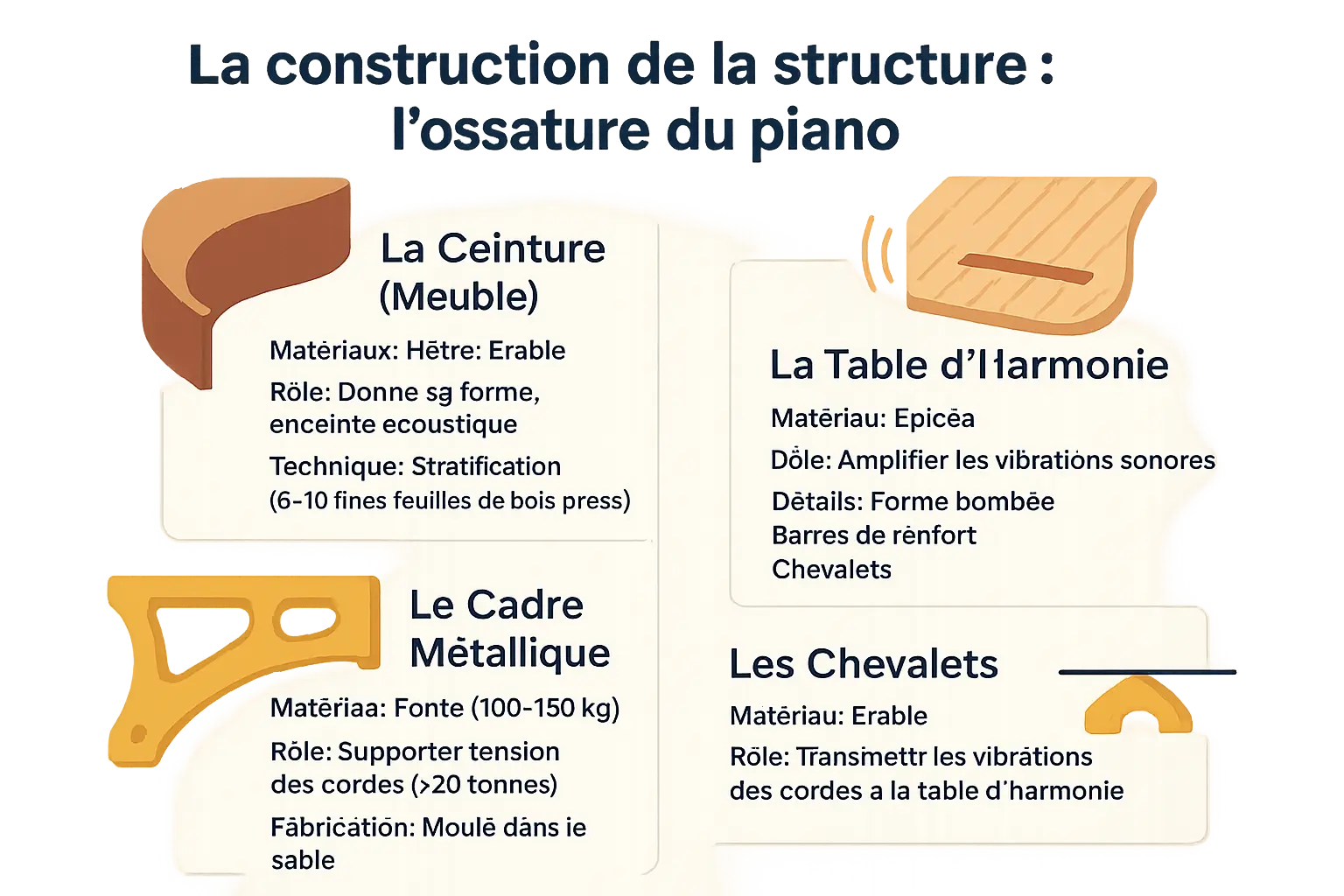

La construction de la structure : l’ossature du piano

La ceinture et la table d’harmonie : la caisse de résonance

La fabrication commence par la ceinture, structure extérieure en bois. On superpose 6 à 10 fines feuilles de hêtre ou d’érable, collées et pressées pour former une courbe. Cette méthode garantit souplesse et résistance.

Un papier imprégné de résine recouvre la ceinture pour préparer la finition. La ceinture intérieure est assemblée avec des joints à queue d’aronde, renforçant sa stabilité. Les deux parties, intérieure et extérieure, sont ensuite fixées ensemble après un séchage contrôlé.

La table d’harmonie, en épicéa, joue un rôle central. Sa forme légèrement bombée amplifie les vibrations des cordes. Des barres de table, collées en travers du grain, rigidifient cette surface fragile mais essentielle pour une projection sonore optimale.🎼

Des chevalets, en érable dur, sont fixés sur la table. Ils transmettent les vibrations des cordes à la caisse de résonance. Une gestion précise de l’humidité durant le séchage évite les déformations excessives affectant le son.

Le cadre en fonte : un squelette pour résister à la tension

Le cadre métallique, coulé en fonte avec des alliages acoustiques, pèse entre 100 et 150 kg. Il est moulé dans du sable pour obtenir sa forme spécifique, absorbant la pression extrême des cordes.

| Composant | Matériau principal | Rôle principal |

|---|---|---|

| Ceinture (meuble) | Hêtre, Érable | Donner sa forme au piano et constituer l’enceinte acoustique |

| Table d’harmonie | Épicéa | Amplifier les vibrations des cordes pour créer le son |

| Cadre métallique | Fonte | Supporter la tension extrême des cordes |

| Chevalets | Érable | Transmettre les vibrations des cordes à la table d’harmonie |

Fixé sur la ceinture et la table d’harmonie, ce squelette métallique résiste à une tension combinée supérieure à 20 tonnes. Sa solidité prévient les déformations, garantissant stabilité sonore et accord pérenne.

Les matériaux et techniques employés révèlent une exigence extrême : un défaut de 2 mm dans la courbure de la table d’harmonie suffit à altérer le timbre. Chaque geste, de la stratification du bois à l’assemblage final, nécessite une précision millimétrique pour créer un instrument capable de résonner parfaitement.

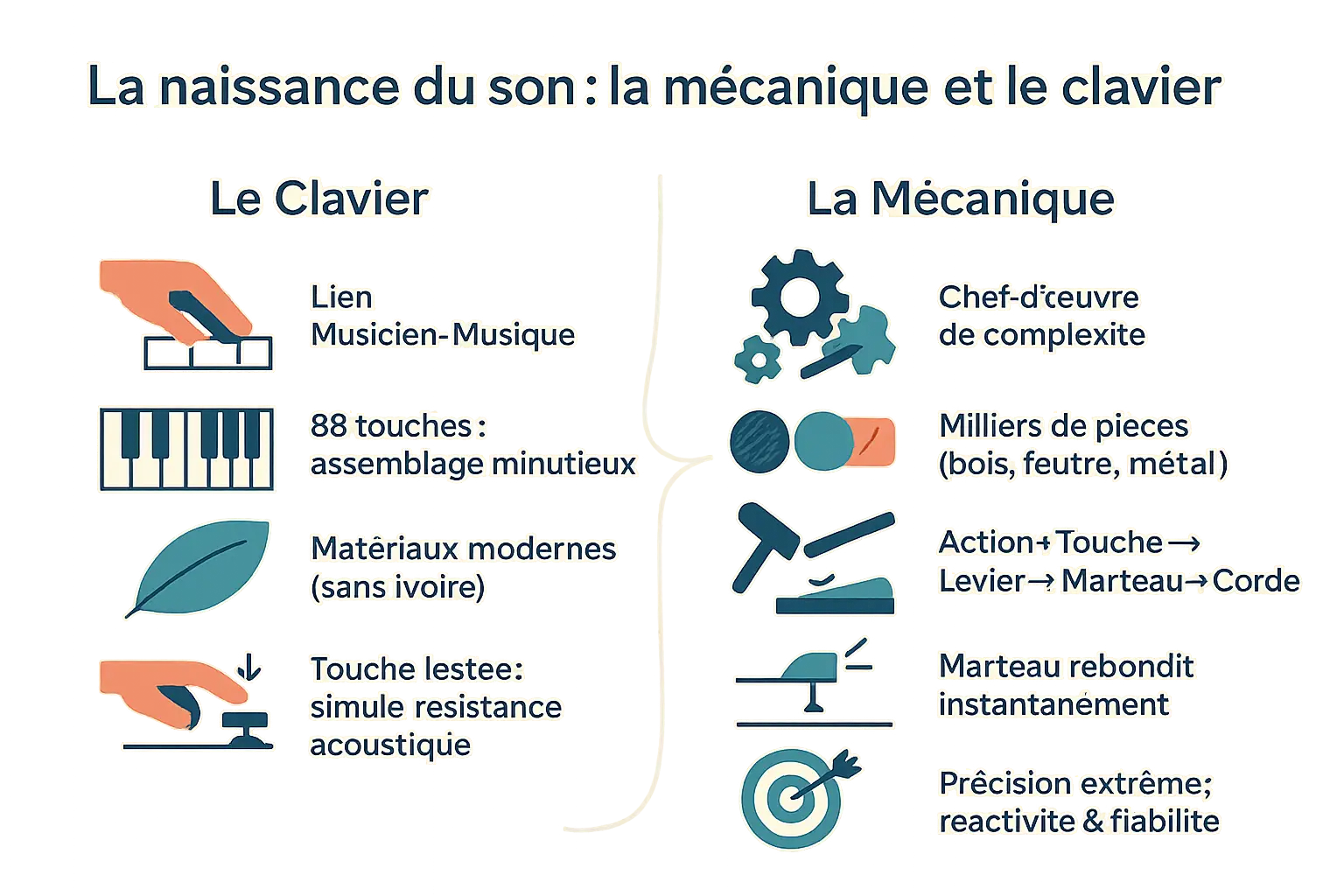

La naissance du son : la mécanique et le clavier

Le clavier : le lien entre le musicien et la musique 🎹

Le clavier est le point de contact entre le pianiste et l’instrument. Ses 88 touches (52 blanches, 36 noires) doivent offrir une résistance homogène pour un jeu précis.

Autrefois en ivoire, remplacé par le plastique dans les années 1970 pour des raisons écologiques et pratiques, chaque touche est calibrée au millimètre près. Une pression active un système de leviers, transmettant l’énergie jusqu’au marteau.

L’importance d’un toucher lesté réside dans sa capacité à simuler la résistance des anciennes touches en ivoire, essentielle pour un contrôle optimal.

La mécanique : des milliers de pièces en action

La mécanique d’un piano est un assemblage de milliers de composants en bois, feutre et métal. Chaque pression sur une touche déclenche une réaction en chaîne : un levier pousse un bâton d’échappement, projetant le marteau contre les cordes.

Immédiatement après le choc, le marteau recule pour laisser les cordes vibrer librement. Les étouffoirs, en feutre, arrêtent les vibrations dès que la touche est relâchée. Cette précision extrême garantit la réactivité. Un désalignement de 0,1 mm peut altérer le toucher, soulignant l’exigence des artisans.

La mécanique d’un piano à queue 🎹, plus complexe que celle d’un piano droit, permet des répétitions rapides grâce au double échappement, un brevet de Sébastien Érard du XIXᵉ siècle.

Ce système retient partiellement le marteau après la frappe, autorisant une répétition de note sans relâcher totalement la touche. Les matériaux, comme les feutres acoustiques ou les bois stratifiés, sont choisis pour leur durabilité.

Plus de 10 ajustements par touche, soit un millier d’opérations pour l’ensemble, assurent un fonctionnement fluide. Un réglage défaillant génère des notes irrégulières ou des bruits parasites, nuisant à l’expérience musicale.

Cette minutie allie ingénierie de pointe et savoir-faire artisanal pour un instrument capable de traduire la moindre intention du pianiste en nuances sonores.

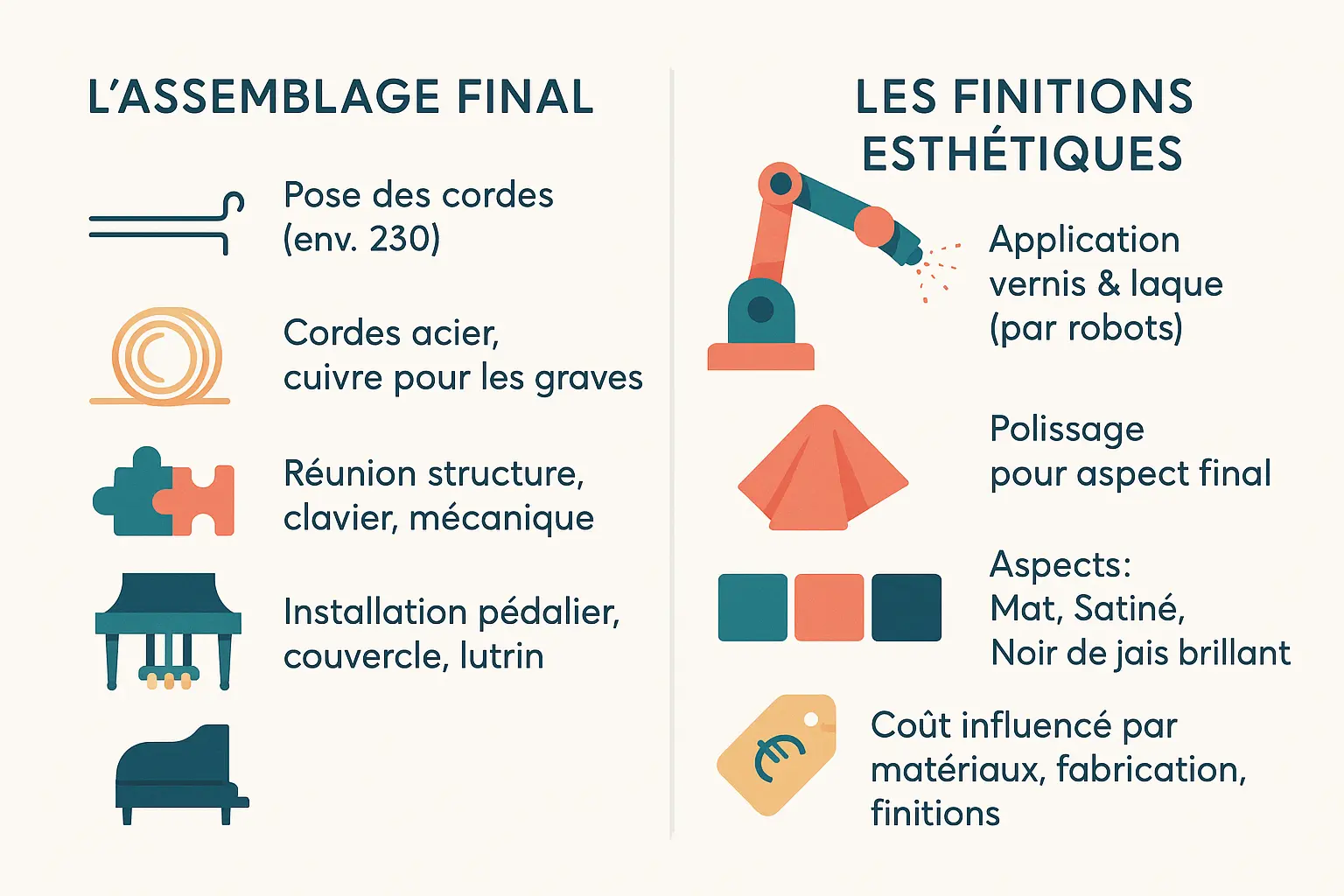

L’assemblage final et les finitions : l’artisanat rencontre l’esthétique

La pose des cordes et l’assemblage général

Les 230 cordes du piano sont installées avec précision. Les notes aiguës utilisent des cordes en acier au carbone (0,8 à 1 %), les graves combinent acier et cuivre pour une résonance optimale. Chaque corde supporte 80 kg, avec une tension cumulée de 16 à 20 tonnes.

Cette étape réunit la structure en bois et la table d’harmonie (peuplier, érable ou hêtre) en épicéa Sitka, soigneusement séchée. Les chevalets transmettent les vibrations vers la table d’harmonie. Les cordes, fabriquées par tréfilage à froid, respectent une tolérance de 7,6 μm pour éviter les défauts sonores.

La finition du meuble : la touche esthétique finale

La carcasse reçoit des finitions robotisées : sous-couche appliquée en haute-fréquence, suivie de vernis ou laque. L’épaisseur et le séchage déterminent la durabilité de la surface, cruciale pour résister aux variations climatiques.

Le polissage final permet des effets mat, satiné ou noir de jais. Ce soin explique pourquoi le prix d’un piano à queue reflète la qualité des matériaux et la complexité de fabrication. Les finitions personnalisées (laques teintées, décors art déco) augmentent le coût.

Chaque détail compte : un défaut dans la laque ou un grain mal intégré altère l’esthétique et la valeur. La perfection visuelle complète ici un processus entièrement dédié à l’excellence.

Les innovations d’Érard au XIXe siècle, comme le mécanisme à double échappement, ont fixé des standards encore visibles dans les finitions actuelles, où tradition et technologie se complètent.

L’étape ultime : le réglage et l’harmonisation pour donner vie à l’instrument

Vous avez un piano assemblé, mais il ne chante pas encore. C’est ici que l’artisan révèle tout son savoir-faire. Trois étapes transforment cet objet en instrument d’émotion : le réglage du clavier, l’harmonisation du timbre et l’accordage des cordes.

1. Le réglage de la mécanique pour un toucher parfait

Le piano ne répond pas comme un clavier numérique. Chaque touche doit réagir avec la même précision. Le technicien ajuste plusieurs milliers de composants : hauteur des touches, distance d’échappement des marteaux, tension des ressorts. Un jeu de mouches en papier (de 0,04 à 1,6 mm) corrige les écarts. Un toucher bien réglé permet des passages rapides sans fatigue.

2. L’harmonisation : sculpter la voix du piano

Les marteaux en feutre déterminent la couleur du son. Trop dur, le son est agressif. Trop mou, il devient terne. L’harmonisation est un art subtil : avec un pique-marteau, le technicien insère des aiguilles dans le feutre pour l’assouplir ou le durcir. Le but ? Un timbre homogène de la note la plus grave à la plus aiguë.

3. L’accordage : la justesse avant tout

Un piano mal accordé déçoit même les oreilles non averties. L’accordeur affine la tension de 220 cordes avec une clé spéciale. Il écoute les battements entre notes pour trouver l’équilibre parfait. Les cordes aiguës sont légèrement surtendues pour compenser notre perception auditive. Sans ce soin, même un piano de luxe sonne faux.

- Le réglage : Ajuster la mécanique pour un toucher réactif et précis.

- L’harmonisation : Travailler les feutres des marteaux pour sculpter le timbre et la « voix » du piano.

- L’accordage : Régler la tension de chaque corde pour garantir la justesse de l’instrument.

Ces étapes finales révèlent la vraie nature du piano. Un travail d’orfèvre qui transforme un assemblage de bois et de métal en un partenaire musical unique. Un secret bien gardé des fabricants de qualité.

La fabrication d’un piano : bien plus qu’un processus, un art

Créer un piano, c’est allier tradition ancestrale et ingénierie pointue. Chaque étape, du choix du bois jusqu’au moindre réglage, exige une minutie extrême. Le résultat ? Un instrument où chaque vibration se transforme en émotion pure 🎹.

Voici les atouts d’un piano parfaitement conçu :

- Richesse sonore : Grâce à une table d’harmonie en épicéa de montagne, séché longuement, et une harmonisation des marteaux en feutre. La forme bombée amplifie les vibrations, renforcée par des nervures stratégiques.

- Durabilité : Garantie par un cadre en fonte résistant à 20 tonnes de tension. Les bois comme l’épicéa ou l’érable sont soigneusement vieillis pour une solidité extrême.

- Plaisir de jeu : Offert par une mécanique Renner allemande ultra-réactive. Les marteaux sont calibrés au gramme, avec des touches équilibrées et des pédales offrant des nuances infinies.

Derrière chaque note résonne un savoir-faire millénaire. Les pianos d’exception exigent des dizaines d’heures de travail manuel, chaque pièce ajustée à la main. Pour ceux qui rêvent de jouer ces chefs-d’œuvre, apprendre le piano efficacement ouvre les portes d’un monde où précision et créativité se mêlent. L’art du piano vous attend, à portée de touches ✨.

La création d’un piano 🎹 incarne un équilibre entre savoir-faire artisanal et ingénierie précise. Derrière chaque note résonne le choix des essences précises, le séchage du bois, ou la tension des cordes. Comprendre cette fabrication d’un piano révèle sa puissance expressive, clé pour maîtriser son interprétation et célébrer ce mariage d’art et de science. ✨